| Des origines à la Révolution (d’après Michel Bigonneau, Histoire de la vicomté de Quincy, Clermont-Ferrand, 1996) Les plus anciennes traces d’occupation humaine à Quincy remonteraient au paléolithique ancien entre 50 000 et 20 000 ans avant notre ère. De nombreux outils et armes des divers périodes de la préhistoire auraient été collectés au cours des années 50, par un ancien curé de Quincy, l’abbé Gadoin, qui ramassait tout ce qui lui paraissait intéressant. Malheureusement, nous avons perdu la trace de la collection qu’il avait constituée. Au lieu dit « la pierre qui danse », entre Quincy et Reuilly, se trouvent les fragments d’un dolmen probablement daté de la protohistoire (entre 1 800 et 50 avant notre aire). Quelques autres vestiges auraient été retrouvés. Quincy est un lieu de passage naturel sur le Cher : la présence d’un gué facile à traverser et d’un promontoire doté d’une vue élargie sur la vallée rendent l’endroit facile à surveiller. Le sol est composé de terres propices à la culture. Ce sont des éléments favorables au développement des installations pérennes qui marquent probablement l’époque gauloise. Nous manquons néanmoins d’informations sur cette époque. Les restes d’une « villa » gallo-romaine ont été découverts à Marçais, lieu dit situé sur la rive droite du Cher, entre Quincy et Mehun-sur-Yèvre. Les photographies aériennes prises en 1976 donnent une belle vision du plan d’ensemble de cette grande Villa qui comprenait une partie résidentielle et une cour agricole où se trouvaient les bâtiments d’exploitation. On y a retrouvé des monnaies de l’époque de Tétricus et de Claude II dit le Gothique, empereur romain (214/215 – 270). Des sépultures romaines ont été également découvertes entre Preuilly et Quincy. |

Plus tard, à la fin de l’Empire Romain, Quincy a été traversé par les invasions barbares. La preuve du passage des Alains, un peuple nomade venu de Scythie (au nord de la Mer Noire et à l’est de la Mer Caspienne) qui a ravagé la Gaule et l’Espagne au V ème et VI ème siècle, se retrouve dans le toponyme du hameau de « Villalin », « Villa Alani »… Dans un acte de 697, sous le règne du roi mérovingien Childebert III, le nom de Quinciacus, qui deviendra plus tard Quincy, est mentionné parmi les dépendances d’un monastère de femmes de Limeux. En 703, Quincy est cité dans la liste des biens du prieuré de Limeux qui se retrouvent propriété de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. En 1121, une bulle du Pape Callixte II, recopiée dans le Cartulaire de Saint Pierre de Vierzon (manuscrit latin conservé à la Bibliothèque Nationale de France), confirme la dépendance des églises de Quincy et de Preuilly à l’abbaye Saint-Pierre de Vierzon. A la fin du XIVe siècle le nom des premiers seigneurs de Quincy apparaît dans un « aveu » (déclaration écrite valant preuve sur la composition d’un bien lors de sa transmission dans l’ancien droit). On y apprend que deux frères, Jacquelin et Johannet Trousseau, fils d’un bourgeois de Bourges, possèdent l’Hôtel de Quincy. Johannet meurt en 1380, Jacquelin en 1410. C’est Pierre Trousseau, l’un des fils de ce dernier, qui hérite de la terre de Quincy. Il fut chanoine et archidiacre de Saint-Etienne de Bourges, archidiacre de Notre-Dame de Paris, conseiller et maître de requêtes de l’hôtel du roi, évêque de Poitiers puis promu au siège métropolitain de Reims en 1413 et, en cette qualité, il devient duc et pair de France. Il est inhumé à Bourges dans la chapelle qu’il fit construire à la cathédrale. Il lègue Quincy à son frère, Jean Trousseau, mais on perd ensuite la trace du devenir de la propriété qui change de main. Le vitrail de la famille Trousseau éclaire une chapelle fondée par Pierre Trousseau, chanoine de la cathédrale. Il est daté des années 1400-1405. C'est là encore la présentation à la Vierge et à l'Enfant d'une famille (donateur, parents du donateur, frères et sœur du donateur). Détail donateur à prendre |

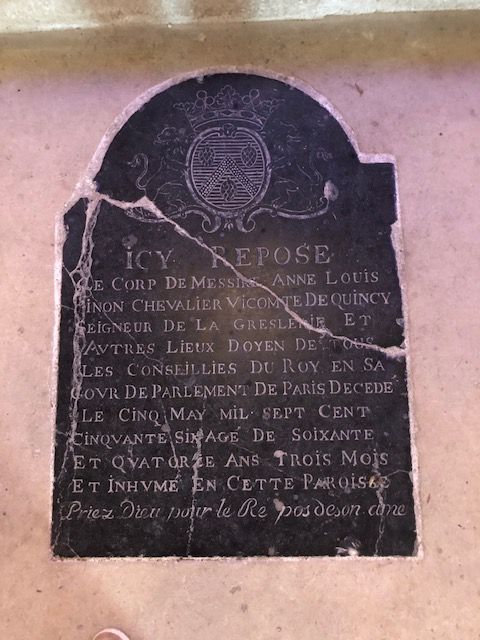

En 1462, messire Regnault Thierry, chirurgien de Charles VII, est mentionné comme seigneur de Quincy. Familier du roi, il assiste à l’entrevue entre Charles VII et Jeanne d’Arc à Chinon et témoignera en 1456 lors du procès en réhabilitation de la Pucelle. Après la mort de sa femme, Regnault Thierry entre dans les ordres et devient doyen du chapitre de la collégiale Notre-Dame de Mehun. A sa mort, ses biens furent partagés entre ses deux filles. C’est Pierrette Thierry qui hérita de Quincy qui passa ensuite par succession dans la famille de Lestang. En 1519, François de Lestang, écuyer, fit hommage pour plusieurs propriétés dont la moyenne et basse justice de Quincy, les rivières et moulins de Quincy. En 1528, son fils Adam de Lestang, fit partie des défenseurs de Mehun contre les protestants. Il eut deux enfants : une fille et François de Lestang qui devint gouverneur de la ville du chastel de Mehun. Le 9 novembre 1593, il fit hommage pour de nombreuses propriétés parmi lesquelles les terres et seigneuries de Quincy. Il eut un fils, Charles de Lestang, mort assez jeune (avant le 3 février 1622), qui laissa deux filles dont l’héritage tomba en quenouille. En 1636, Jacques de Constant, époux de Marguerite de Vièvre, est chevalier, seigneur de Fonpertuis et de Quincy, bailli de Quincy. Le 10 janvier 1643, ses fiefs et terres de Quincy, la Brosse, la Geneste... sont vendus par adjudication aux requêtes du Palais. Charles Pinon (+ 1672), maître des requêtes, intendant du Berry, achète la terre de Quincy et d’autres fiefs saisis sur Jacques de Constant. Il a commencé sa carrière sous le règne de Louis XIII. Charles Pinon est issu d’une très ancienne famille du Berry. Il acquiert également le domaine des Roziers et obtient le droit de haute justice sur toute la paroisse. En 1646, la régente érige les domaines de Charles Pinon en vicomté héréditaire. Ses descendants porteront désormais le titre de vicomte. On lui doit la construction du château de Quincy, édifié dans un style Louis XIII très sobre, de l’église paroissiale et la création de deux foires dans le bourg. Il eut cinq enfants : quatre fils et une fille. C’est son troisième fils, Anne Pinon (1652-1721), qui devint vicomte de Quincy. Il suivit une carrière semblable à celle de son père : conseiller au Grand Conseil, maître des requêtes, intendant de Béarn, d’Alençon, de Poitiers, de Dijon… Fils aîné du précédent, Anne-Louis Pinon (1682-1756), 1er du nom, chevalier, vicomte de Quincy, épouse Marie-Henriette de Bourgoin, fille de Lambert-Bourgoin seigneur de la Grange-Batellière à Paris, qui appartenait à l’une des familles les plus fortunées de France. Il fit rebâtir le splendide hôtel particulier de la Grange-Batellière à Paris qui devint l’hôtel Pinon et donna son nom à la rue Pinon. A Quincy, Anne-Louis Pinon fit démolir l’ancienne église paroissiale, en mauvais état et située trop près du château, et fit construire, sur la place du village, l’édifice actuel terminé en 1735. Il y fit transporter la sépulture de son père ; lui-même y est inhumé ainsi que sa femme. |  |

A sa mort, Anne-Louis Pinon (1720-1787), II ème du nom, fils aîné du précédent, devint à son tour chevalier et vicomte de Quincy. Il occupa des fonctions importantes et devint président à mortier du Parlement de Paris. Sa fortune est considérable puisqu’à sa mort, sa veuve, Agnès-Catherine Le Boulanger, fit l’acquisition d’un bel hôtel particulier situé place Royale à Paris. Leur fils, Anne-Louis Pinon (1755-1833), 3ème du nom, suivit la même carrière et vit fastueusement à Paris (photo portrait sur livre ). Devenu chef de bataillon puis chef de division de la Garde nationale parisienne, il tente de défendre Louis XVI et une monarchie constitutionnelle, mais ne peut empêcher la chute du roi. Arrêté, il perd plusieurs proches et l'essentiel de sa fortune mais survit à son arrestation. Dans les années 1809-1810 il dispose encore de 10.000 frs de revenus annuels. Sous la Restauration, en 1818, son brevet de chevalier de Saint-Louis montre qu’il possède le grade de colonel de la 2ème Légion de la Garde nationale et porte le titre de vicomte de Quincy. Il vendit le château un peu plus tard. C’est le début d’une nouvelle page d’histoire pour le village. |

| De la Révolution à nos jours Paysans et vignerons accèdent progressivement à la petite propriété. La vigne joue désormais un rôle économique déterminant. En 1830, on dénombre à Quincy 69 vignerons, 3 cultivateurs, 8 propriétaires, des artisans, des journaliers, des veuves… la surface des vignes couvre 146 hectares. Une première école est construite en 1842. La population du village augmente : de 725 habitant en 1800 le nombre d’habitants atteint 1.093 en 1866. La mairie, accompagnée d’une école laïque, est construite en 1887. Une période de sécurité et de prospérité relative s’est installée dans le village. Malheureusement, à la fin du siècle, le vignoble, presque entièrement détruit par le phylloxéra, doit être reconstitué en greffant le sauvignon de Quincy sur des plans américains plus résistants. Les conséquences économiques et sociales sont lourdes. Au cours des années qui suivent les recensements indiquent une baisse démographique significative. La multiplication des petites exploitations familiales permet néanmoins le développement d’une couche sociale de petits paysans vignerons propriétaires. Le développement du syndicalisme viticole et la recherche de soutiens lors des mauvaises années mobilisent déjà les énergies. Mais les terres font l’objet de partages successoraux incessants et le parcellaire du vignoble prend l’allure caractéristique de longues lanières… En 1906, la construction du bureau de poste par M. Beaufrère, architecte à Mehun-sur-Yèvre, confirme l’entrée du village dans une certaine modernité. Selon le recensement de 1911, la population de Quincy est de 855 habitants qui se répartissent en 286 maisons dont 172 dans le bourg. Les métiers de la terre occupent 58 % de la population. On y trouve 51 propriétaires vignerons et 74 ouvriers vignerons. Il y a 4 grands propriétaires exploitants agricoles et 16 propriétaires cultivateurs. Les autres sont fermiers, métayers, cultivateurs, domestiques ou journaliers. Il y a aussi des artisans ; des commerçants (1 épicier, 2 boulangers, 2 bouchers, 1 cordonnier, 1 coiffeur, 1 horloger, 2 aubergistes)et 1 secrétaire de mairie, 1 facteur et 1 garde champêtre… Si l’on excepte les quelques familles les plus aisées et une classe moyenne restreinte, la plus grande partie de la population est composée d’une masse de journaliers et d’ouvriers. C’est cette population qui donnera les 128 anciens combattants de la Grande Guerre dont la liste est conservée et les 21 « morts pour la France » dont les noms sont inscrits sur le monument situé sur la place du village (François de Lannoy, Les poilus de Quincy 1914-1919, Paris, 2019). Entre les deux guerres la vie quinçoise est marquée par deux événements importants. D’abord, la construction d’un nouveau pont sur le Cher en 1925. L’ancien pont de bois devait être remplacé. D’une technique résolument « moderne », l’ouvrage en arceaux de béton armé est un progrès notable pour la circulation entre Quincy et Mehun-sur-Yèvre;Dans un tout autre domaine, la délimitation de la zone d’origine du Quincy est déterminée par la cour d’Appel de Bourges en 1931 et le 6 août 1936 le décret définissant d’AOC (Appelation d’Origine Contrôlée) est publié. Grâce à la détermination et à la persévérance d’Emile Roux, président du Syndicat Union Viticole de Quincy, le vignoble vient d’obtenir sa reconnaissance officielle ! |

Pendant la Seconde Guerre, situé à l’écart des combats, le village est néanmoins touché directement par le conflit. De juin 1940 à novembre 1942, la ligne de Démarcation traverse Quincy au niveau du Cher : le bourg est en zone libre, Villalin en zone occupée... Tous ceux qui ont des terres à entretenir ou du bétail à soigner doivent traverser quotidiennement le pont et présenter un Ausweiss (laisser-passer) (photo?) au poste de garde allemand installé à l’entrée. Des passeurs font parfois traverser directement la rivière à ceux qui ne disposent pas du précieux document… C’est une période difficile dont le souvenir nous est transmis directement par les témoignages conservés aux archives départementales et dans le roman d’Alain Duret, Les années froides, Paris, Pierre Belfond, 1986. La période de l’après-guerre est signalée à Quincy par la construction du « foyer rural ». (photo façade et menu ?) C’est un architecte de Bourges, M. Salmon, qui en réalise les plans en 1947. La construction, très simple, présente une façade soignée dont la modénature appuyée souligne les reliefs et suscite des effets de lumière. En rupture résolue avec l’esthétique des bâtiments traditionnels en pierre de pays et l’architecture des maisons paysannes, l’édifice s’affirme comme un élément fort dans son environnement. Il est inauguré le 12 et 13 mars 1955 lors d’un plantureux banquet donné à l’occasion des Journées du Vin. Le foyer rural devient très vite le lieu de rassemblement et des festivités de la commune. Cela correspond à une période ou la vie locale est très animée et soutenue par l’activité des associations. En 1955, la grande majorité des habitants de Quincy sont viticulteurs : sur 800 âmes on compte 250 récoltants. Mais la superficie moyenne des propriétés n’est que de 80 ares et les jeunes, attirés par les possibilités offertes par les industries régionales, quittent la terre. Le tissu social basé sur 250 familles vigneronnes se désagrège en l’espace de deux générations. Au cours des années 70, la mécanisation du vignoble et l’arrivée de viticulteurs d’origines diverses modifient fortement la structure sociale traditionnelle de la commune. Aujourd’hui, nombreux sont les habitants qui n’appartiennent plus au milieu agricole et qui travaillent dans les villes voisines à Mehun-sur-Yèvres, Bourges, Vierzon ou même Issoudun. La commune conserve néanmoins son dynamisme : la construction de deux nouveaux lotissements, la rénovation de l’école, les aménagements sportifs, la reconstruction du pont, le maintient de certains commerces et les projets en cours contribuent à fixer une population qui apprécie son cadre de vie. |